弊社製品でのアマチュア局の免許手続における工事設計書の記入例を、各ジャンルごとに一覧表にまとめてあります。

免許手続に関する全般的な内容は、手続様式に付属されている説明などをご覧ください。

(手続様式は、「総務省 電波利用ホームページ」、および各総合通信局や保証業務実施者のウェブページからもダウンロードできます。)

なお、適合表示無線設備として手続をする場合は、工事設計書の「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」、「変調方式コード」、「終段管」、「定格出力(W)」の記入と、送信機系統図の添付は不要です。

●新スプリアス規格への対応について

- ・一覧表の「認定番号」の欄に「新スプリアス規格」と記載されているものは、新スプリアス規格に対応した適合表示無線設備として手続が可能です。

- ・一覧表の「認定番号」の欄に「確認保証」と記載されているものは、「スプリアス確認保証」が可能な機種です。

すでに免許を受けている無線設備の場合は、「スプリアス確認保証」を受けて、総合通信局等に「スプリアス発射及び不要発射の強度確認届出書(アマチュア局の保証用)」を提出することにより、新スプリアス規格に対応した無線設備としてお使いいただくことができます。

詳しくは、JARDのウェブページ「スプリアス確認保証」をご覧ください。

https://www.jard.or.jp/warranty/spurious/ - ・上記以外の場合、空中線電力200W以下の無線設備については別途保証業務実施者の保証を受けるなどの手続をしてください。(必要に応じて保証業務実施者にご確認ください。)

保証を受ける場合のお問い合わせ先

JARD保証事業センター

〒170-8088 東京都豊島区巣鴨3-36-6 共同計画ビル TEL(03)3910-7263

https://www.jard.or.jp/warranty/

上記のお問い合わせ先は変更になる場合があります。ウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。

●データ通信をおこなう場合について

- ・無線機の外部入力端子(MIC、ACC2、DATA、USBなど) に接続してデータ通信をおこなうPCやTNCなどは、「アマチュア局特定附属装置」に含まれるため手続なしでそのままデータ通信がおこなえます。

- JARLなどのウェブサイトや通信用ソフトウェアに関連するドキュメントなどで諸元が一般的に公開されており、秘匿性が無いことが確認されているデータ通信が対象です。

●1.9MHz帯で音声通信をおこなう場合について

- ・下記の製品は、1.9MHz帯で J3E、A3E を含んで工事設計認証を取得しています。手続なしでそのまま音声通信がおこなえます。

-

- TS-990S/D、TS-890S/D、TS-590SG/DG/VG、TS-590S/D/V

- TS-480HX/SAT/DAT/VAT (新スプリアス規格に対応したもの)

- TS-2000S/V/SX/VX (新スプリアス規格に対応したもの)

- ・上記以外の製品も、無線機の外部入力端子に接続されたマイクロホンなどが「アマチュア局特定附属装置」に含まれるため手続なしでそのまま音声通信がおこなえます。

●「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」での工事設計書の記入について(参考)

- ・適合表示無線設備として手続をする場合は、書類(紙)での手続と同様に「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」、「変調方式」、「終段管」、「定格出力」の記入と、送信機系統図の添付は不要です。

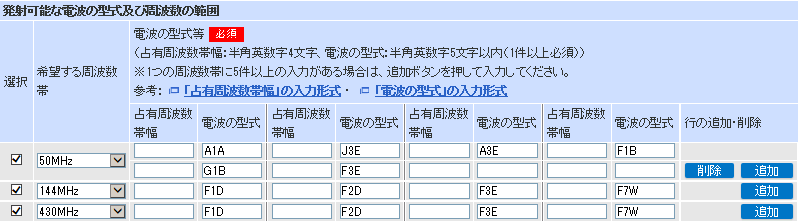

- ・「工事設計情報入力」画面の「発射可能な電波の型式及び周波数の範囲」では、「占有周波数帯幅」の記入欄は、通常アマチュア局で使用する電波型式は無線設備規則に定める「占有周波数帯幅の許容値」の範囲内であるため、記入は不要です。

「希望する周波数帯」ごとに、「電波の型式」の記入欄のみ一覧表の記載に基づいて「A1A」「J3E」「A3E」「F1B」「G1B」「F1D」「F2D」「F3E」「F7W」のように記入します。

[記入例]

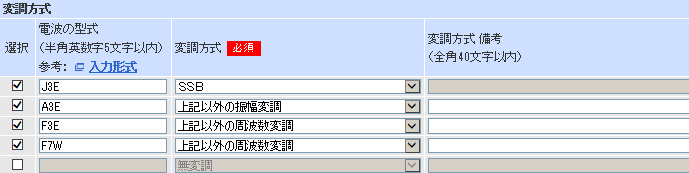

- ・「工事設計情報入力」画面の「変調方式」の記入欄では、一覧表に記載された「変調方式コード」の内容に応じて「J3E」「A3E」「F3E」「F7W」などの電波の型式ごとに下記の様に記入します。「A1A」(モールス符号電信)や、「F1B」(モールス符号以外の電信:RTTY等)、「G1B」(モールス符号以外の電信:PSK31等)、「F1D」「F2D」(パケット通信やDTMF等)、その他附属装置を使用して発射する電波の型式については、ここには記入しません。

- 一覧表での「変調方式コード」が「SSB」の場合:「変調方式(必須)」のプルダウンメニューで「SSB」を選択します。「変調方式 備考」の欄への記入はありません。

- 一覧表での「変調方式コード」が「AM」の場合:「変調方式(必須)」のプルダウンメニューで「上記以外の振幅変調」を選択します。「変調方式 備考」の欄は、空欄のままでかまいません。

- 一覧表での「変調方式コード」が「FM」の場合:「変調方式(必須)」のプルダウンメニューで「上記以外の周波数変調」を選択します。「変調方式 備考」の欄は、空欄のままでかまいません。

[記入例]

- ・上記の内容は本ページの更新日時点での参考情報であり、規則の改定やシステムの変更などにより変わる場合があります。必要に応じて管轄の総合通信局や保証業務実施者などにご確認ください。

- ・その他、「総務省 電波利用 電子申請・届出システム Lite」については総務省のウェブページ「操作手順書(ご利用の手引き)」などをご覧ください。

●その他

- ・一覧表に記載されていますように、TS-480HX/SAT/DAT/VAT、TS-2000S/V/SX/VX、TM-V708/S、TM-V71/S、TM-D710G/GS、TH-K2、TH-K4、TH-F7、TH-D74 については、同じ機種名でも生産時期によって複数の工事設計認証番号が存在し、新スプリアス規格への対応や、工事設計の内容(「終段管」など)が異なる場合があります。無線機に表示されている工事設計認証番号をかならずご確認ください。

- ・空中線電力が200Wを超える無線設備については、スプリアス確認保証の場合を除いて保証業務実施者の保証を受けることはできません。管轄の総合通信局にお問い合わせください。

- ・旧スプリアス規格での無線設備の使用期限は2022年11月30日までとされていましたが、2021年の無線設備規則の改正により期限が延長されました。すでに免許を受けている無線設備の場合は2022年12月1日以降も当分の間、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限りお使いいただくことができます。

- ・免許手続全般については弊社ではサポートしておりません。必要に応じて管轄の総合通信局や保証業務実施者などにお問い合わせください。

最終更新日 2024年2月1日